西方发展中国家政党类型理论研究述评

以莫里斯·迪韦尔热、奥托·基希海默尔、理查德·卡茨、彼得·梅尔等为代表的西方学者提出了从精英党(elite party)、干部党(cadre party)到全方位党(catch-all party)、卡特尔党(cartel party)的政党类型,但这主要是以西欧政党为案例而分析得出的,忽视了广大发展中国家在政党类型上的特殊性。为此,以唐纳德·霍罗维茨、拉里·戴蒙德等为代表的一些西方学者开始关注西方政党类型理论在发展中国家的应用问题,将西方世界之外的政党政治纳入考察之中,对发展中国家的政党类型理论作出了开创性研究。本文尝试对这些学者的研究成果进行评述,反映西方学者关于发展中国家政党类型理论的研究成果及其不足,以期一定程度上弥补国内学界在该领域的研究空白。

一、关于发展中国家政党类型的综合研究

戴蒙德和理查德·冈瑟发现,西方传统的政党类型理论没有反映世界其他地区多样性的政党政治。例如,亚洲、非洲、拉丁美洲存在着深刻的族群分歧,并造成了社会分裂,而在族群、宗教和文化相对同质化的西欧,这种分歧是不存在的。为了使政党类型学能够用于跨地区比较分析,他们将广泛存在于发展中国家的一些政党类型,纳入政党类型学的分析之中,并将政党分为五个大类:精英党、群众党、族群党(ethnicity-based party)(1)、选举党(electoralist party)和运动党(movement party),并将一些在发展中国家广泛存在的庇护型政党(clientelistic party)、民族主义政党(nationalist party)、族群政党、原教旨主义政党(fundamentalist party)等也纳入分析框架中,从而可以更好地反映现实世界中政党类型的多样性。(2)他们还详细论述了上述广泛存在于发展中国家的四个类型政党的属性与特点。

庇护型政党属于精英党一类,其组织结构和意识形态较弱,很少强调党的纲领的作用。在竞选活动中,它们通常间接地、松散地协调地方显贵,基于各种准封建制的人际关系等级链开展政治活动。在这些等级链上,相对持续的忠诚模式与服务和义务的交换联系在一起,更多通过交换党派利益来获得选票。(3)该类政党的社会基础主要是农村地区的选民、受教育程度较低的群体和城市移民。

民族主义政党属于群众党一类。在20世纪亚非拉民族解放运动中,出现了众多该类型的政党。其关键功能不仅在于说服民众投票支持本党,而且在于通过其竞选活动和隶属于它的次级组织来培养和加强民众对该民族团体及其愿望的认同。这些愿望涉及某种程度的领土自治要求,或多民族国家内部的自治,或彻底的独立,或根据民族统一主义者的要求重新划定国家边界等。(4)该类政党的社会基础主要是劳工阶级、工薪阶层和自由职业者,并通过提供普遍性福利来构建政党认同。

族群政党在拥有多元族群的发展中国家中普遍存在。与群众党相比,它们通常缺乏广泛的、精细的组织,但最大的不同在于双方的政治和选举逻辑不同,族群政党并不谋求推进为整个社会服务的政策计划,其目标范围更窄——促进特定族群或族群联盟的利益。与民族主义政党不同的是,其纲领性目标通常不包括与现有国家分离,甚至不包括在现有国家中获得高度自主权,相反,它们更希望利用现有的国家结构来维护其支持者的利益。族群政党基于传统共同体的联结和忠诚来建立群众型组织,其社会基础主要是单一族群或多个地方族群联合的国民群体。

原教旨主义政党中具有代表性的是宗教原教旨主义政党,它们经常活跃在一些宗教色彩浓厚的发展中国家。这类政党十分强调意识形态,寻求围绕严格的宗教教义来影响国家和社会重组,其宗教领袖对文本的解释和将其与政治和社会有关条款相联系的权威是毫不含糊且被认可的。在这类神权政治模型中一般实行政教合一,宗教规则可以对所有公民施加影响。宗教原教旨主义政党动员教徒并且通过传播宗教学说和利益分配来确立宗教政治认同,其社会基础主要是宗教信徒和中产阶级的下层选民。

戴蒙德和冈瑟率先讨论了第三波民主化浪潮之后世界政党类型的多样性,试图构建一种全球政党类型学,以避免政党类型研究存在的时间、地域和背景偏见,引领了学界对发展中国家政党类型的研究。(5)

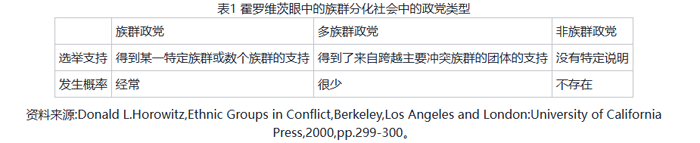

霍罗维茨对发展中国家广泛存在的族群政党进行了开创性的研究。他区分了族群政党、多族群政党(multi-ethnic party)和非族群政党(non-ethnic party)。族群政党是以族群为根本的政党,其核心任务就是赢得特定族群的强大支持,并致力于保障这一族群的权益。从字面意义上讲,将两个或多个族群聚集在其组织之下的政党就是多族群政党,但从更深层次的含义讲,只有当一个政党涵盖了相互间存在冲突的主要族群时,它才是真正意义上的多族群政党。(6)遗憾的是,霍罗维茨没有对非族群政党作出定义,可能是因为他发现非族群政党和多族群政党难以区分。事实上,二者的区别取决于族群成员是否以群体为基础参加政党,换句话说,该政党是否由多个族群组成。他还专门谈到了科特迪瓦独立时的科特迪瓦民主党,它在很大程度上建立在当地族群协会的基础上,并以族群为基础而组织起来,被推选出来的领导人认为自己是“他们所选择的族群大使”(7)。

霍罗维茨通过区分这些政党类型,提出了与之相应的政党制度类型:族群的、非族群的和混合的政党制度。他判断,在非洲和亚洲,非族群政党只是一种例外,其最终将被族群政党所取代。表1列举了霍罗维茨眼中族群分化社会中的政党类型。

霍罗维茨对发展中国家族群政党的研究对西方政党政治研究产生了深远影响。在他之前,大多数西方政治学者都认为非工业化社会的所有政党都属于族群政党。(8)霍罗维茨的分析弥补了西方学者在这方面的不足,开拓了西方学者政党类型研究的视野。

为摆脱政党类型研究中的“欧洲中心化”趋势,苏珊·斯卡罗尝试构建一种可以兼顾发展中国家政党特殊性的政党类型模式。她根据政党组织的集中化、包容性和制度化特征,将政党分为五种类型:领袖主导型政党(the leader-dominated party),知名人士政党(the party of notables),个人代表型政党(the party of individual representation),社团主义政党(the corporatist party),建立在基础民主之上的政党(the party built on basis democracy)。(9)

领袖主导型政党通常基于领袖个人的受欢迎性、公认的正直性以及财政资源来构建吸引力,该党的纲领由领袖阐明。这类政党甚至可以以领袖个人的名字或绰号来命名。在领袖主导型政党中,领袖可能是自我选择的结果,如党的创始人,可能由即将离任的领导人任命,也可能由于表现出的选举吸引力而被任命。领袖个人可能会通过党代会的正式程序获得职位,但实际上,他可以在担任党内任何职位的情况下主导党的决策,甚至根本不用担任任何职位。这类政党可能利用地方分支机构和党代会来动员选民,但该党的政治方向牢牢掌握在领袖手中,组织制度化程度较低,且不太关心党内民主。不过,领袖主导型政党并不一定是反民主的。事实上,在一些新兴的民主国家,这类政党都是由因反独裁而声名鹊起的异见人士组建的。例如,南非的纳尔逊·曼德拉和韩国的金大中等政治领导人之所以能够获得声誉与地位,部分原因就是他们对民主原则的坚持。

知名人士政党有时也称为“干部党”或“地方显贵党”。这类政党并非围绕一位魅力非凡的领袖组织起来,而往往由一小群自我挑选的领导团队主导,并由民选官员、政党选区的领袖(包括神职人员、工会领袖等)、当地社区领袖、政党官僚等组成。这种组织架构使得该类型政党的权力往往分散在不同级别的领导人之间,并通过非正式规则和幕后操作的方式来挑选党领袖和候选人,也不关心党内民主。这类政党中有一些是19世纪政党的当代“延伸物”,松散地围绕一群志同道合精英的资源和声誉而建立的。这类政党制度化程度较低,权力也是分散的,其团体或地方组织以领导人为中心,而领导人的支持至少在某种程度上是独立于党组织的。

在19世纪末,西方一些政党开始关注个人代表,并建立了大量的地方组织,个人代表型政党开始出现,即迪韦尔热界定的“群众党”。这类政党的诞生在很大程度上受到议会外的社会党和工党的推动,它们倾向于建立一个永久性的党组织,在两次选举间隔期间尽量招募党员、发展基层组织,在全国和地方党员代表大会上维护个人或团体的利益。到20世纪下半叶,包括许多老牌干部党在内的一些政党也开始接受这些组织理念,并开始调整组织结构,使其更正式、精英主义色彩更少。如今,即使是领袖主导型政党也拥有个人代表,使党至少从表面上看起来是由民众参与候选人选拔和政策制定的。在个人代表型政党中,决策结构仍然可能是集中的,但它建立在比知名人士政党更正式、更分层、更具包容性的基础之上。到了20世纪末,西方国家中的许多政党至少在口头上是支持党内民主的,虽然这可能仅仅是修辞而非实际,但有助于提高公众对政党的期望。与此同时,世界各地新兴民主国家的政党也开始寻找强化政治领导人和支持者之间联系的新模式。

在这种背景下,第三世界国家的一些政党发展出了所谓的“社团主义”或“基于团体的内部代表”方式,关键选区的领导人在党内享有特权地位,一些团体(如教会、工会)的代表参加党的委员会并代表其支持者行事。正是由于这些社团的代表在党内的地位,该团体成员有时会被认为间接加入了该党。社团主义政党的群体忠诚度很高,但它们动员支持者的组织可能发展得好,也可能发展得不好,这取决于政党在多大程度上可以依赖附属团体的组织力量。一般来说,这些政党的决策在群体利益方面具有包容性,但在个人偏好方面则不然。最近,一些传统的社团主义政党开始淡化群体代表制,转而直接动员个人支持者。这些变化是在积极扩大党的支持基础的背景下发生的,当传统选民团体(如教会和工会)的政治动员能力下降时,这一改变似乎更为紧迫。许多政党已经认识到党内代表性不足的问题,并为被忽视的群体(如女性、年轻人、少数族裔)保留候选人或执行委员会席位,但一旦授予这些子群体特权,就必须调整党内现有的权力分配格局。这表明,强调优先考虑群体代表制的社团主义原则可能会与个人代表制的“一人一票”原则相冲突。

近年来,一些政党改革者对基于个人或团体权利的代表制安排持批评态度,并提倡所谓的“基础民主”或“全民公决民主”,一种建立在高包容性基础之上的政党开始兴起。该类政党优先考虑支持者的广泛参与审议和决策权,强调政党组织应在重要决策中为支持者提供直接发挥作用的机会。受此影响,一些传统政党也开始关注基础民主,并开始了一些改革尝试,如通过党内初选推举候选人、通过全党投票选举党的领导人、采用新程序来解决纲领性问题。(10)

斯卡罗提出的这五种政党类型反映了当代政党尤其是发展中国家的政党追求党内民主的过程,以及不同政党促进党内决策更具包容性的不同方向,也体现了发展中国家政党组织的五种模式。表2反映了这五种政党类型在政党组织的集中化、宽容性和制度化方面的程度。

不同于其他西方学者对欧洲主流政党的分类, 斯卡罗提出的五种政党类型兼顾了发展中国家政党的特殊性,并试图摆脱马克斯·韦伯开创的政党组织分析传统,是一次去“欧洲中心化”趋势的有益尝试。

赫伯特·基奇特基于新兴民主国家中政党联系机制的多样性,聚焦政党的联系功能,根据政党接触选民的方式不同,将新兴国家的政党分为魅力型政党(charismatic party)、庇护型政党和纲领型政党(programmatic party)三类。这三类政党的区别集中反映在政党基础设施和政党诉求两个方面(见表3)。

按照基奇特的观点,在魅力型政党中,唯一能将支持者团结在一起的通常只有一位或少数几位具有魅力和权威的领导人。魅力指独特的个人技能和说服力,能够使追随者相信,该政党能够带领其结束苦难、创造更美好的未来。(11)

庇护型政党依靠复杂的机制和提供物质利益与追随者建立联系。基奇特发现,当党的领导人投资行政技术基础设施而不是凝聚利益和制定纲领时,他们会通过为个人提供直接的物质利益与追随者建立联系。这种庇护关系涉及两种不同的交换方式:一是在资源丰富但选票稀少的选区为政客提供金钱,以换取政客在得到公职后的物质回馈。这种交换容易导致权力寻租和市场扭曲。二是在选票丰富但资源匮乏的选区,在选举时以投该党的票为交换以获取选择性物质激励。

与庇护型政党与支持者建立联系的策略相反,纲领型政党的领袖投入了大量精力在党的纲领和组织上。政党提供了一揽子政策,承诺当选后将推行,即通过选择性激励来补偿支持者。纲领型政党和庇护型政党之间的差异并不在于政党服务的目的,而在于政党与支持者之间的利益交换方式不同。事实上,一些纲领型政党也可能服务于特殊利益,特别是在高度分散的政党体系中。

综上可见,基奇特与霍罗维茨一样,都更关注发展中国家政党政治的关键要素——族群和庇护主义,他们的政党类型理论事实上更接近发展中国家。

二、关于拉丁美洲地区政党类型的研究

拉丁美洲地区的政党与欧洲有显著不同:政党制度化程度较低,政党组织较弱,腐败与裙带关系盛行。三种主要的族群—种族群体——欧洲人、土著人和非洲人——在经济、社会和(在某些情况下)政治上存在严重分歧。此外,该地区还存在大量混血群体,他们试图通过教育、经济进步和文化适应使自己“变白”(whitening),这种情况使拉丁美洲的族群认同更加多变、情境化和自愿化。(12)因此,我们不宜将欧洲政党的理论直接应用于拉丁美洲地区的政党。

范·科特认为,霍罗维茨的族群政党理论有助于解释拉丁美洲一些族群政党的行为,但不适合讨论拉美地区由当地原住民组成的政党,因为这些政党往往是反腐败、反裙带关系、反庇护主义的斗士。她发现,拉丁美洲地区的族群政党与世界其他地方的族群党不同,它们通常不代表单一的族群,大多围绕原住民族群的身份而组织起来,这种身份又由不同的原住民文化组成。范·科特将拉丁美洲地区族群政党分为三类:以特定群体的最大利益为中心的单一族群政党(the mono-ethnic party),仅代表原住民群体利益的原住民政党(the indigenous only party),代表原住民利益且包含非土著同情者的以原住民为基础的政党(the indigenous-based party)。(13)

与霍罗维茨相反,范·科特认为单一族群政党是最不常见的政党类型。她的概念框架借鉴了霍罗维茨的理论,她对族群政党和多族群政党的区分也是基于霍罗维茨的划分,同样认为多族群政党是那些包含存在冲突族群的政党。事实上,范·科特的族群政党分类更接近拉丁美洲国家的实际,但遗憾的是,她没有详细解释如何区分这三种族群政党类型,因此无法运用于其他地区的政党类型比较。

在范·科特的研究基础上,劳尔·马德里进一步区分了拉丁美洲地区存在的原住民政党(indigenous party)和由混血儿领导的政党(mestizo-led party)。马德里认为,原住民政党是指那些优先考虑原住民利益的选举组织,无论这些组织是包容性的还是排他性的,它是一种特殊的族群政党。马德里这里所指的“原住民”不仅包括那些自我认同为原住民的人,还包括所有从小讲原住民语言的人。混血儿领导的政党主要指领导层主要由混血儿组成的政党,涉及拉丁美洲绝大多数政党。这里的“混血儿”指代拥有欧洲血统和原住民血统的人结合的后裔;原住民混血儿指那些自我认同为混血儿,但来自原住民家庭并通常保留一些原住民习俗的人。(14)该类政党没有明确提出混血儿、原住民或任何其他族群的利益优先,因此它们不是族群政党。这两类政党在组织方面也有所不同:前者一般拥有重要的社会运动基础,后者更青睐自上而下的个人主义组织。(15)

马德里观察到,原住民政党通常会利用各种族群诉求来争取原住民选民,他们会提名许多原住民候选人,与原住民组织保持密切联系,使用传统的原住民象征符号,并接受原住民运动的许多长期要求。然而,与传统的族群政党相比,拉丁美洲原住民政党也试图吸引非原住民选民,它们会回避使用排他性言论,会制定广泛而包容的纲领,并招募白人和混血候选人、领导人和组织加入它们的阵营。民粹主义策略是原住民政党吸引各族群背景选民的关键。例如,秘鲁的走向社会主义运动(Movement toward Socialism)、帕查库蒂克多民族团结运动—新国家党(Pachakutik Plurinational Unity Movement-New Country),都将竞选动员对象重点放在贫困人口上,大肆攻击政治建制派,并接受了各种个人主义诉求。

一些由混血儿领导的政党,如玻利维亚的祖国良知党(Conscience of the Fatherland)、秘鲁可能党(Perú Posible)、秘鲁民族主义党(Partido Nacionalista Peruano),也利用将包容性的族群诉求和民粹主义策略相结合的方式,组建广泛的多族群的联盟。这些由混血儿领导的政党主要关注普通民众的诉求,但它们也招募原住民候选人和组织,并愿意倾听不同族群的诉求,以吸引原住民地区的选民。(16)

三、关于非洲地区政党类型的研究

大多数西方学者对非洲政党类型的研究仍沿袭迪韦尔热的思路,认为群众党最有利于建立稳定的现代国家。马丁·基尔森认为,根据组织特点,可以将非洲政党分为群众型政党(mass-type party)和核心型政党(caucus-type party)。加纳大会民主党、几内亚民主党、苏丹联盟和科特迪瓦民主党属于群众型政党,拥有更庞大的组织与群众直接联系,动员成千上万的党支部。事实上,单一政党倾向首先出现在由群众型政党统治的非洲国家。核心型政党的组织主要依靠当地社会知名人士,如酋长、埃米尔、头人和宗教领袖,典型的如塞拉利昂人民党、尼日尔北部人民大会党和毛里塔尼亚进步联盟。基尔森认为,在非洲,群众型民族主义政党(mass-type nationalist party)广泛代表了各阶层的民众,成为非洲政治生活中占主导地位的政党。(17)

率先真正尝试构建与非洲相关的政党类型学的是詹姆斯·科尔曼和卡尔·罗斯伯格。他们将20世纪60年代非洲的一党制和一党主导政党划分为“务实多元模式” (pragmatic-pluralistic pattern)和“革命集中化趋势”(revolutionary-centralizing trend),二者的主要区别在于意识形态、民众参与度以及组织程度(见表4)。

代表“革命集中化趋势”的非洲一党制政党高度重视党的意识形态,其意识形态是关于当代非洲社会经济现代化的纲领,在与非洲其他国家和外部世界的关系上表现出激进的中立立场、泛非主义和民族主义倾向。该类政党还倾向于极端民粹主义和平等主义,非常强调对党和国家事务的直接参与。在组织上,该类政党往往是铁板一块、高度集中的,对其他社会团体和组织形成垄断(实际上经常是完全融合的),党与政府实现完全同化。

“务实多元模式”政党不那么重视意识形态,既不关心传统精英的持续存在与发挥作用,也不关心对前宗主国的依附。尽管相关政党制度也是单一制和等级制的,但政党与其他团体组织之间的关系是更松散的,更希望营造一种“容忍但可控的多元主义”氛围。(19)

科尔曼和罗斯伯格的政党类型研究表明,必须用区别于西欧的指标来衡量非洲政党的许多组织特征。例如,使用民众参与度而不是党员人数来衡量政党规模,通过分析政党对紧迫政治问题的态度来确定其意识形态,所有指标以纯描述性和非系统性的方式来应用。遗憾的是,他们的结论令人失望,无法从经验上区分非洲一党制中的主导政党和主导型政党体制中的主导政党。(20)其实,关于非洲政党类型的研究要比其他地区少得多,且大多数西方学者都聚焦于非洲单个国家政党的具体分析,强调其研究对象的特殊性,而没有找到一个共同的分析框架来对非洲国家政党进行综合比较。

尼古拉斯·范·德·瓦尔和金伯利·斯米迪·巴特勒对非洲政党类型的研究取得了一定突破。他们将非洲民主化浪潮以来的政党分为三种类型:前一党制政党(ex-single party),历史性政党(historic party),新政党(new party)。(21)

前一党制政党主要指从一党制过渡到多党制,且仍在多党制国家中发挥积极作用的政党,如科特迪瓦民主党、肯尼亚非洲民族联盟;还有一些在过渡期幸存下来并转为反对党的政党。这些政党一般能够得到广泛支持,包括资金赞助、媒体准入、后勤援助等。非洲的政治多元化运动打破了国家和政党的联盟关系,政党得到的好处多是非正式的,甚至可能是法律之外的,这些政党实际上仍受益于过去的特权地位,它们始终是本国资金最充足的政党,也是制度化程度最高的,受益于稳定的资源供给和长期的宣传动员,它们展现出很强的政治适应性。

历史性政党存在了至少几十年,在20世纪90年代之前,它们大部分处于沉寂状态,此后重新活跃,直到最近才开始转型。这些政党大多拥有丰富而享有盛誉的历史,可以借此获得一定的合法性。在大部分非洲国家独立后的最初几年里,它们也试图争夺权力,但被一党制政党收编、流放或取缔。

新政党也许是非洲目前最大的政党类型,大多在非洲民主化转型过程中诞生。当然,从某种程度上来说,非洲所有政党都是新成立的,即使是该地区最古老的政党,也只能追溯到民族主义运动时期,只拥有不到半个世纪的历史。这与拉丁美洲的政党形成了鲜明对比。非洲这些新政党一般起源于独裁时期被允许存在的弱小组织,如工会、商业协会、学生团体、法律协会、教会等。它们利用20世纪90年代初政治开放的机会,将自己打造成更公开的政治组织。例如,赞比亚的多党民主运动在过渡时期上台,代表了一种新类型的政党,很难与该国之前的政治传统联系起来。马里民主联盟也属于这一类政党,它在过渡时期代表了新的政治联盟。

在非洲多党制浪潮下,政党数量激增。一些西方学者尝试将欧洲主流政党类型运用到非洲。具有代表性的是乔瓦尼·卡尔博内,他将戴蒙德和冈瑟的类型学理论运用到非洲政党类型的比较中。他认为,在欧洲,知名人士政党是以精英为基础的政党,但对于非洲国家来说,更应该谈论“以政党为基础的精英”(party-based elites),因为非洲精英(政治官僚阶层)的政治与经济权力完全取决于他们对政党及其他资源的控制和使用。(22)从二战结束至20世纪60年代,非洲新政党大多采用了“群众党”的标签,因为这些政党大多因民族解放运动而诞生,旨在动员民众摆脱殖民主义。但在大部分非洲国家独立后的20多年里,这些从民族主义运动转变而来的新政党没有很好地巩固和发展其组织机构,导致其政党组织逐渐萎缩。

卡尔博内还发现,“极端民族主义群众政党”(ultranationalist mass party)在非洲几乎从未出现过,宗教群众政党也明显缺席,这与欧洲的情况明显不同。同时,“运动党”的概念在非洲也不怎么适用,仅可以用来描述八九十年代一些游击队组织,现已转变为参加议会选举的政党。此外,西方国家广泛出现的选举政党很大程度上是因为20世纪下半叶经济、社会和技术的大变革,非洲同期虽经历了同样的变革,但变革的程度并不像西方那样深刻和广泛,从而导致非洲政党的变革未像西方那样彻底、激烈,只是偶尔会表现出选举政党模式的一些特征。

尽管西方学者对非洲政党类型研究进行了有益尝试,但主要是将西方主流政党类型应用于非洲政党研究中,存在过度解读之嫌。同时,一些西方学者有意或无意地假设非工业化社会的投票是按照族群划分的,导致了“族群政党”的滥用,族群的重要性被夸大了。为此,许多学者呼吁要投入更多努力来了解非洲政党的性质。(23)

四、关于亚洲地区政党类型的研究

西方学者对亚洲政党类型的研究明显不足,只是将西方既有的政党类型理论应用于亚洲典型国家或某一地区的描述,并没有提出与亚洲相关的政党类型学。例如,安德烈亚斯·乌芬在对泰国和菲律宾政党的研究中认为,两国的政党制度本质上是以庇护型政党为特征的。(24)

乌芬发现,菲律宾的地方政治家族控制着大多数政党,且政党通常没有全国性组织,是庇护型政党制度的典型。阿基诺的菲律宾民主战斗党(Struggle of Democratic Filipinos)、菲德尔·拉莫斯的人民力量党(People Power Party)、约瑟夫·埃斯特拉达的菲律宾人民党(Party of the Filipino Masses)都属于庇护型政党。庇护网络破坏了政党制度化,政党内部纪律性很差,政党沦为候选人的选举工具,党领袖并不会投入太多精力来优化组织机构、制定纲领政策,党员尤其是候选人的忠诚度很低,政治候选人发生政党轮换的事情很常见。

泰国政党在组织上很薄弱,也不重视纲领建设,而且寿命很短,政治集团在拉票人的帮助下动员选民。这种政党制度一定程度上代表了社会分野,但总的来说本质上仍是庇护主义的。(25)目前,泰国的商业集团(新资本集团)已经接管了该国政党,由他信担任集团领导的泰爱泰党(Thai Rak Thai)就是典型例子。1997年的东南亚金融危机促成泰国通过了新宪法,泰国人民力量党(泰爱泰党的前身)成为专门的选举型政党。在泰爱泰党内部,职业政客与媒体和广告专家密切合作,其基础不是意识形态而是市场化政策。

在戴蒙德和冈瑟的政党类型学中,有两种类型的精英政党:传统的地方显贵政党、庇护型政党。内森·吉尔伯特·昆波认为,菲律宾的传统政党可以被归类为后者,但已经远远超出了庇护型政党的定义,演变成了“家长式专制统治政党”(patrimonialistic party),成为寡头精英掠夺国家资源的工具——利用传统的庇护关系或非个人主义形式的庇护,实施权力寻租、欺诈、胁迫和暴力。(26)

昆波认为,庇护型政党却恰如其分地描述了1972年马科斯独裁统治之前的菲律宾政党。为了突出其独裁政权的合法性,马科斯成立了自己的政党——新社会运动(New Society Movement),标志着菲律宾政党类型从庇护型政党转向家长式专制统治政党,已经开始了向新政党转变的过程。它所从事的庇护、贿赂、欺诈、胁迫和暴力的程度已经远远超出了通常意义上的庇护主义政治。新社会运动已不再只是维持权力或捍卫特殊利益的手段,控制该党的马科斯及其亲信肆无忌惮地掠夺国家资源,党内其他成员很快也学会了这种伎俩,从而吸引了一大批自私自利的野心家加入该党。新社会运动成为这些野心家攫取公职的工具和关系网络。1986年马科斯下台后,家长式专制统治政党仍在菲律宾大行其道,充当了掠夺成性的精英阶层的政治代表工具,导致菲律宾实现政党和政党制度民主化、现代化的过程变得异常艰难和复杂。(27)

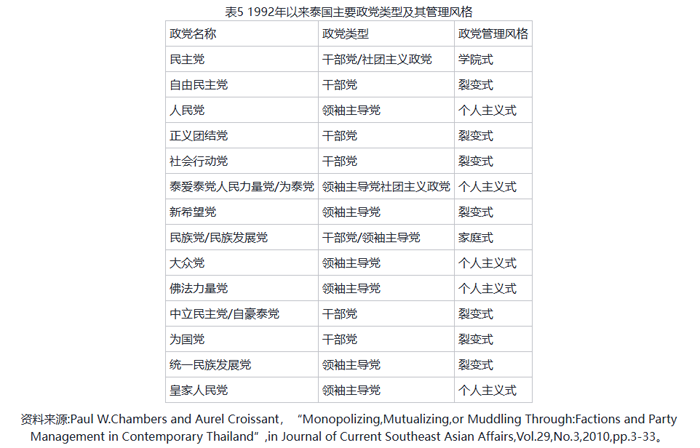

保罗·W.钱伯斯和奥雷尔·克鲁瓦桑将斯卡罗的政党类型理论运用到对泰国政党的分类中。他们发现,泰国政党内部普遍存在派系斗争,各政党形成了管理党内派系斗争的不同方法:裂变式管理方法(Fissured Mothod),家庭式方法(Familial Mothod),个人主义方法(Personalist Mothod),学院式管理风格(Collegial Management Style)。(28)

裂变式管理方法在干部党中很常见。这种方法分散了党的领导权,通过突出派系在监督党的目标方面的作用来处理竞争关系。这种方式往往是无意的,但有时政党领导人别无选择,只能与财力雄厚的派系老板合作。家庭式方法强调党的领导层与议员之间的深厚联系,这种联系建立在经过时间考验的信任模式之上,需要像父母一样的人物作为党的领袖,成员忠诚度往往很高,党的凝聚力也较强,但这样的政党往往是地区性的。个人主义方法假设党的领导人可以向全党发号施令,政党被视为党领袖的政治工具,这是中小型政党处理派系斗争的常见形式。学院式管理风格在社团主义政党、意识形态型政党和政策导向型政党中比较常见。学院式意味着执行委员会通过投票或党内共识作出决定,而不是由领袖个人意志决定。

鉴于泰国政党的制度化程度较低,且管理方法选择往往取决于政党的组织方式,泰国的政党管理方法通常遵循三种模式:裂变式、个人主义和家庭式。学院式管理方式只出现在泰国民主党中。表5列出了1992年以来泰国主要政党类型及其管理风格。

如上可见,泰国的多数政党属于干部党或领袖主导党,主要围绕某个强势人物或强势家族而设立,政党的组织化与制度化程度都较低。这不仅是东南亚国家政党的特点,也是发展中国家政党的缩影。

五、评述

总的来看,西方学者为摆脱政党类型研究中的“欧洲中心化”趋势,对拉丁美洲、非洲和亚洲政党类型进行了开创性的研究,取得了一些成果,从不同侧面揭示了发展中国家政党政治与政党类型的特点。但从目前已有文献来看,西方学者对发展中国家的政党政治,尤其是政党类型的研究仍显得薄弱。相较于西方学者对发达国家政党类型研究的丰富文献,西方只有少数学者关注第三世界某个国家或某一地区的政党类型,且这些学者大多是将欧洲主流政党类型理论应用到发展中国家,导致其研究成果对发展中国家政党的理论解释力仍然有限。至今,有些发展中国家的政党类型研究仍是空白。

由于发展中国家政党数量众多,组织结构复杂,发展水平层次不一,既有现代性的群众党,也有前现代的家族式的个人风格政党,西方学者对广大发展中国家政党类型的研究侧重于政党功能视角,而不是政党组织和意识形态。不同于对发达国家政党类型的比较研究,西方学者对发展中国家政党类型的研究偏向于对某个国家的案例分析,也就难以构建适应不同地区的政党类型理论。

很明显,西方学者对发展中国家的政党类型研究很难摆脱欧洲主流政党类型理论的影响,仍带有“欧洲中心化”的痕迹,西方学者对发展中国家政党政治尤其政党类型的研究,同样带有西方意识形态偏见。发展中国家的政党与政党类型有自己特色,不能完全按照西方主流政党类型来定义与套用。正如习近平所说:“各国国情不同,每个国家的政治制度都是独特的,都是由这个国家的人民决定的,都是在这个国家的历史传承、文化传统、经济社会发展的基础上长期发展、渐进改进、内生性演化的结果。”①未来发展中国家的政党类型研究,需要进一步摆脱“欧洲中心化”色彩,立足于发展中国家政党的特殊性,提出适用于广大第三世界国家政党发展的新概念与研究框架,将更多的发展中国家纳入分析、比较之中。